よさラボサポーターの岸田ヨシヒロ(キッシー)です。こんにちは。

ぶっ飛んだ記事タイトルをつけてしまいましたが(笑)、あながち間違ってもない、もしかしたら本当にそんな日が来てもおかしくないかもしれませんよ。いや、真面目な話ね。

先日、極地建築家であり、第50次日本南極地域観測隊の越冬隊員としても活躍された村上祐資(むらかみ・ゆうすけ)氏のインタビュー記事を読みました。

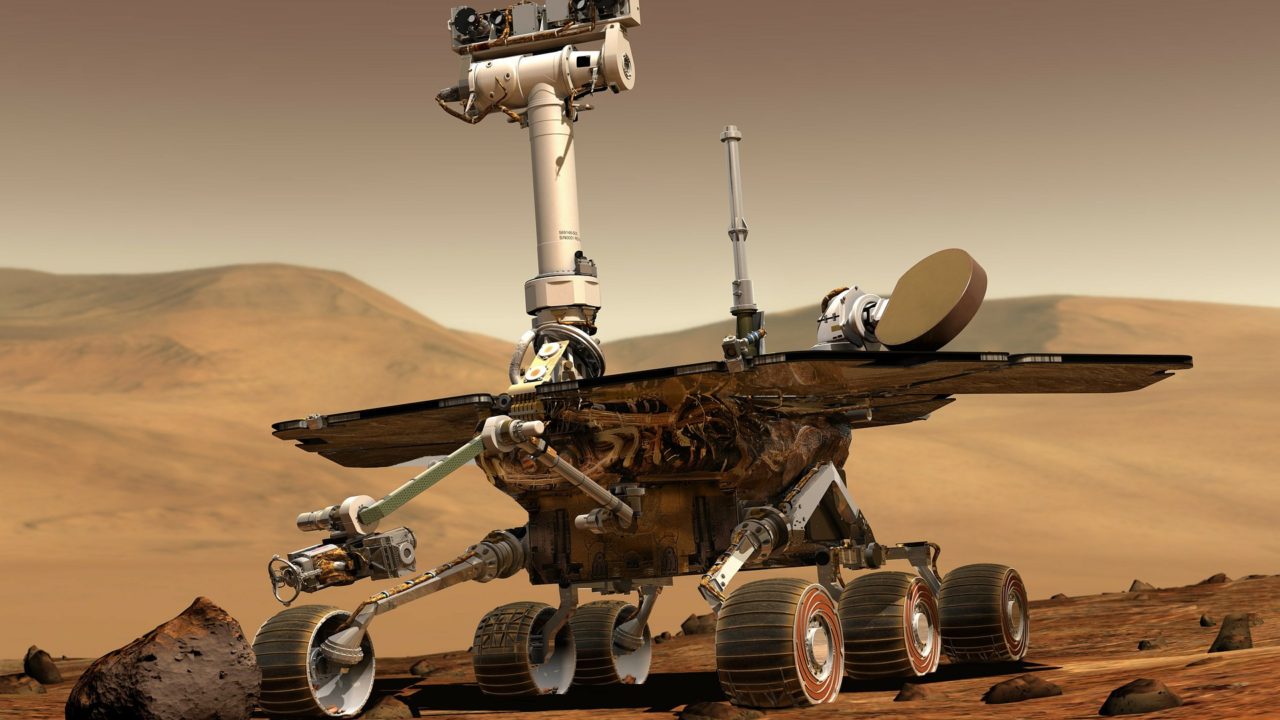

長期火星模擬居住実験Mars160に副隊長として参加するなど、ものすごい経歴の人なんですが、彼の「宇宙生活に向いている人はどんな人か?」という問いに対する回答がとても心に残りました。

シンプルに、どんな環境にも対応できる「受け止める力」を持った人でしょうか。

ストレスフルな環境に行けば行くほど、何が起きても平静を保ち、時には状況が変わるのを待つことができる力が必要です。(村上祐資)

よさラボは心理的安全性の大切さをお伝えしていますが、これは言い換えると、自分自身を受け止めること、そしてチームメンバーの想いを受け止めることだとも言えると思います。

ここで言う「受け止める」とは、その人の意見を通すという意味ではありません。その人が持っている、たとえば自分や他のメンバーとは異なる意見の存在を認めるということです。

長期火星模擬居住実験の最中に起こった「アチャール事件」の例を見ながら、地球でも火星でも共通して大事な受け止める力について考えてみました。

Contents

インド人「アチャールが食べたい!」事件

アメリカの砂漠地帯や北極などで合計160日間も続いた火星探査シミュレーション実験の最中、多国籍なメンバーで構成されたチームの一員だったインド人が突然「アチャールが食べたい!」と言ってきかなくなったそうです。アチャールとはインドの辛くて酸っぱい漬物で、日本で言う梅干しみたいなものです。

アチャールが大好物だったインド人クルーは、長期の過酷な実験の最中、どうしてもアチャールが食べたくなってしまったそうです。村上さんは補給物資の内容を決める係だったことから、インド人クルーからアチャールを補給物資の中に入れてくれと頼まれたそうですが、貴重な補給物資の中にインド人しか食べないアチャールを入れることは危険を伴う行為だと判断したと言います。

でも、極限状態の中でインド人クルーは主張を取り下げてはくれない。そんなときに村上さんがとった行動は、他のクルー全員の食べたいものを聞いてみるということでした。するとどうなったかと言うと、当然、それぞれ国籍の異なるクルーたちは、自分たちが食べたいものを主張するわけです。フランス人はバターが欲しい。ロシア人はアーモンドミルクが欲しいと。

インド人クルーはそこで「アーモンドミルクなんていらないじゃん!」って思った自分に、ハッと気付くんですね。自分が身勝手な主張を押し通そうとしていたことに。

他者を受け止めることの重要性

村上さんがクルー全員に食べたいものを尋ねるという絶妙なマネジメント力を発揮したことで、アチャール事件はことなきを得たようですが、砂漠のど真ん中で食べ物のことで喧嘩してたら、命がいくつあっても足りませんよね…村上さんのその状況での判断力には脱帽です。

食べたいものを全員に尋ねる以外にも、この場を切り抜ける方法はいくつか考えられます。インタビュー記事に例として挙げられていたのは多数決で決めたり、身勝手な主張をする人は無視するといった方法です。

でも、最初からアチャールが食べたい人が多くないとわかっている多数決をすることも、精神がおかしくなりそうな過酷な環境で無視するという行為が命取りになる可能性があることも、この場合は最適な選択肢ではないわけですね。

お互いの主張をまずは聞く、まずは受け止めるというやり方、つまり心理的安全性を担保するように導いたことで難所を乗り越えた例と言えるんじゃないでしょうか。

過酷な状況ほど受け止め力が試される

砂漠や北極のど真ん中のような過酷な状況では、ひとつの判断ミスが文字通り命を落とすことにつながります。でも、受け止めることを重視することは、僕たちにもっと身近な環境にも適用できることだと思います。

例えば、仕事で何か重大なミスが発覚したとき。早急に対応しなければお客様に多大な迷惑をかけてしまったり、自社の利益を大きく損ねる可能性があるとき。

ミスをした当人は焦って何もできなくなったり、逆に挽回しようと無理をするかもしれません。一方でミスをした人の上司は、部下を怒鳴りつけたり、あるいはミスした部下を仕事から外して他のメンバーで対処しようとするかもしれません。

このような仕事における難所でも、きっと大切なのはメンバーの想いや考えを受け止めることなんじゃないかと思うんです。ミスした本人でなければ詳細はわからないかもしれないし、ミスに対する処理を上司に頼りたいと思っているかもしれない。それはお互いに想いや考えをシェアしないとわからないわけです。

まずはメンバーが意見を出し合うことが大切です。困った時ほど、チーム力が試されるものです。何か問題が発生した時こそ、お互いの知恵や価値観を総動員して対処できるようなチームでありたいですね。

おわりに

ということで今回は、極限状態と日常での「受け止める力」について考えてみました。日常生活や仕事の中でミスれば死ぬかもしれない、みたいな極限状態を経験することはまずありませんが、通ずるものはあるなと感じました。

何十年先かわかりませんが、人間が火星へ移住することが実際にあるかもしれません。もしかしたら、そう遠くはない未来に実現するのかもしれません。

そんな時代に必要になるのは、優れたテクノロジーはもちろんのことですが、移住した先で”うまくやっていく”ためのマネジメント力です。そのひとつが、心理的安全性を保ち続けることだと思います。

ということで、よさラボのような心理的安全な場づくりをサポートする人たちが火星で活躍する日もそう遠くはないかも?というところに行き着きます。ちょっと飛躍しすぎですかね?(笑)割と真面目な話ですよ!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

- チームの心理的安全性を高めたい

- 安心して意見を言い合えるチームにしたい

- メンバーの強みが活かされるチームにしたい

- 「このチームにいられてよかった!」と思える場をつくりたい

- 「ここで力を発揮したい!」と皆が積極的に思えるチームにしたい

そんなあなたや、あなたのチームにオススメなのが「チームのよさがみえる会議」です。あなたの会社にファシリテーターがお伺いして心理的安全性の高い場作りのお手伝いをします。お気軽にお問い合わせください。

まずはちょっと体験してみたい、という方にはこちらの「チームのよさがみえるセミナー」がおすすめです。直近の開催日程はこちらから。